中医如何理解心血管系统?

中医常见的心血管失衡类型包括:心气虚、心血虚、心阴虚或心阳虚、血瘀阻滞,以及痰浊阻络等证型。

这些失衡状态可表现为心悸、胸痛、四肢发冷、气短、心神不宁或头晕目眩等多种症状。

中医治疗注重调整脏腑功能,促进气血畅通,化瘀除痰,安神定志,以恢复心血管系统的和谐与平衡。

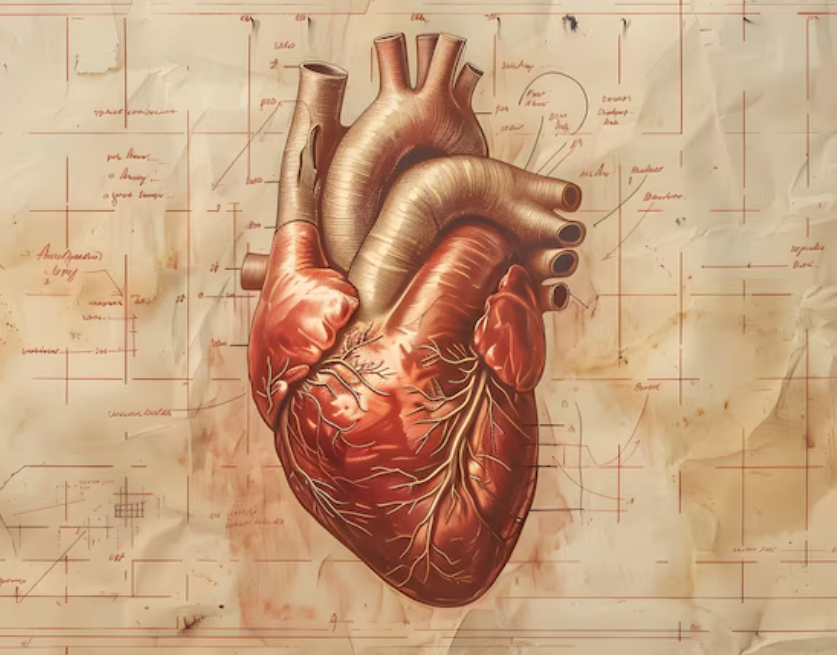

Heart (心)

在中医学中,心被视为心血管系统的核心脏腑,有“君主之官”之称。心主血脉,又藏神,是统摄全身气血运行与精神情志活动的中枢。

心的正常功能可确保血液畅通全身,并维持心理与情绪的平衡。若心失其职,常可见心悸、胸闷不适、失眠、多梦、记忆力减退、情绪波动等症状。

因此,心的健康不仅关系到心血管系统的生理状态,亦深深影响着心理与情志的稳定。

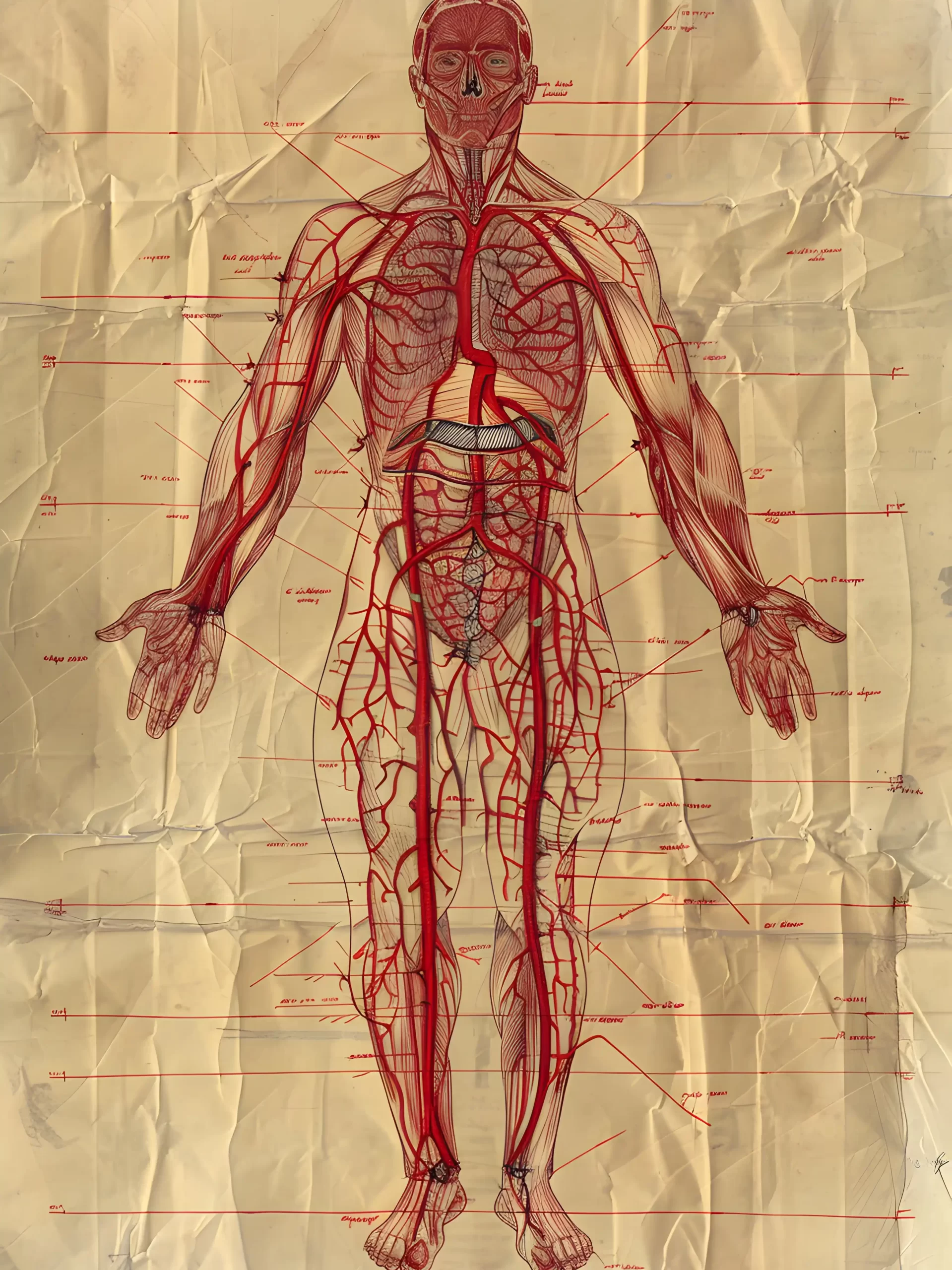

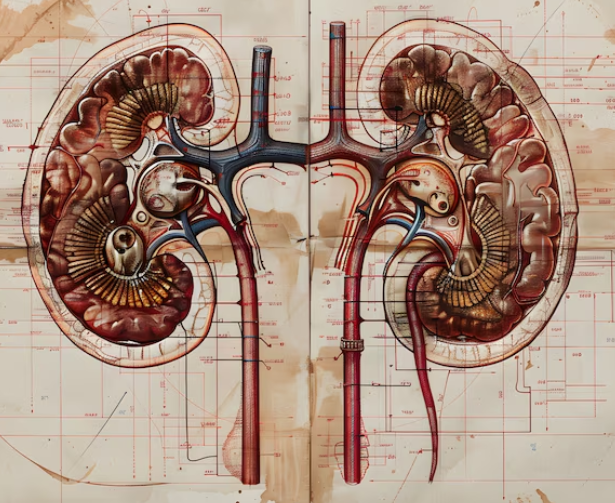

Blood and Vessels(血,脉)

在中医学中,血与脉的概念是理解循环系统的核心。血被视为滋养脏腑、濡养组织、安定神志的重要物质。脉(脉络、经脉)则是气血运行的通道。

血质的充盈与脉络的通畅直接关系到心脏功能的正常与否。若血虚、血瘀或脉络不畅,均可影响心血管健康。

在临床诊断中,切脉是了解心脏状态及整体心血管状况的重要方法之一,脉象的细微变化能反映出血脉运行的质量与心气的盛衰。

Liver (肝)

肝在心血管健康中起着至关重要的辅助调节作用,其主要功能在于疏泄气机,促进气血顺畅运行。

当肝气郁结(多由情志压力或生活失调所致)时,容易导致气血运行受阻,引发胸闷、头痛、易怒,甚至血压升高等症状。

此外,肝火旺盛或肝阳上亢,亦可加重心血管系统的紧张状态,导致神志不宁、心烦易躁等表现,进一步影响心神安定与循环平衡。

Spleen(脾)

脾主运化,负责将饮食转化为气血,为心脏提供充足的营养支持。

若脾气虚弱,则生血不足,可导致疲倦乏力、头晕目眩、面色苍白、心悸等症状。

随着脾气长期虚弱,容易进一步导致心血不足,从而影响血液循环与思维清明,加重心血管系统的负担。

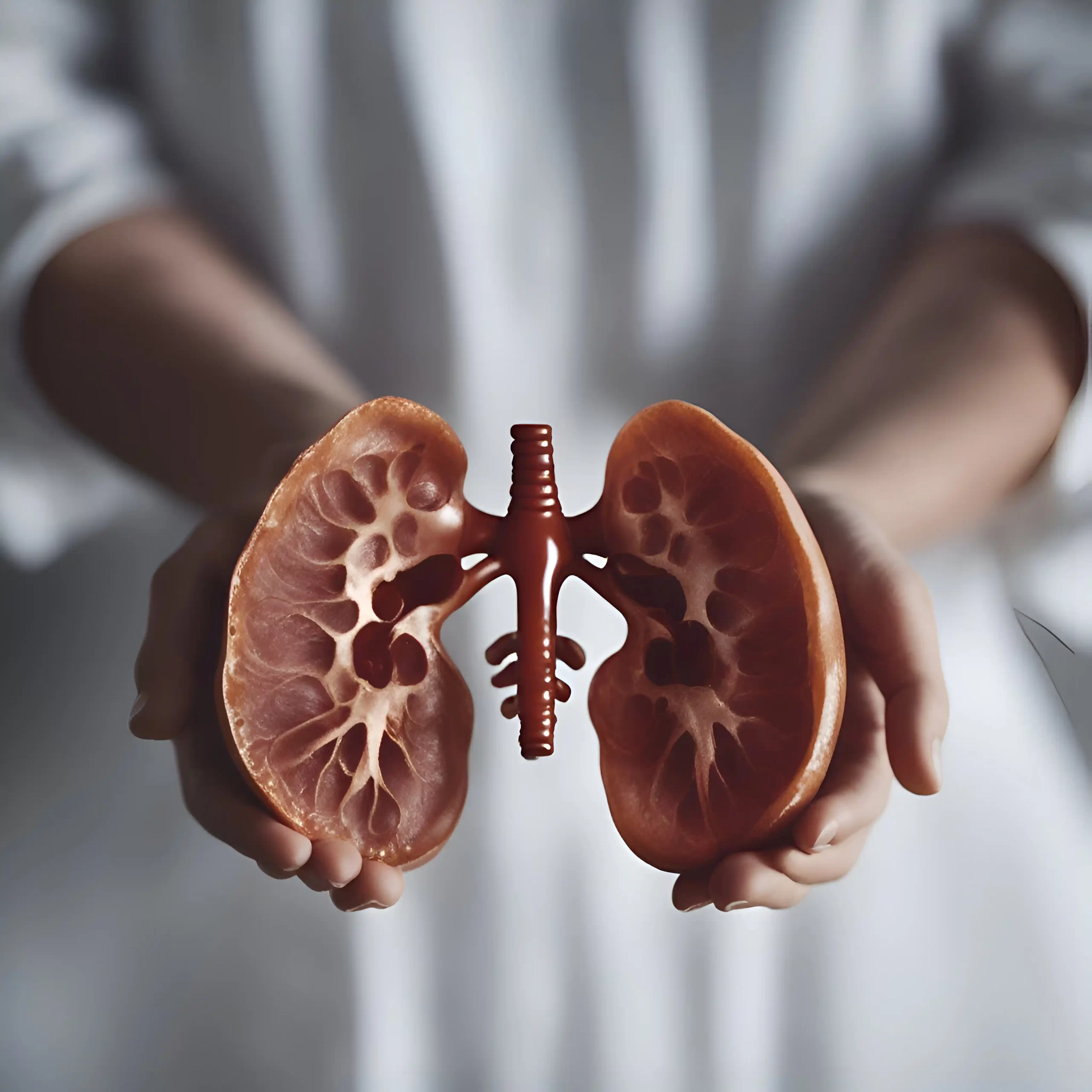

Kidneys(肾)

肾被视为人体阴阳之本,藏有精(肾精),对心血管活力起着根本性的支撑作用。

肾阴不足,可导致虚热内生,进而扰动心神,表现为盗汗、心悸、心烦不安等症状。

反之,肾阳不足,则易引发四肢冰冷、血液循环不畅,以及心血管功能低下、疲乏乏力等慢性表现。

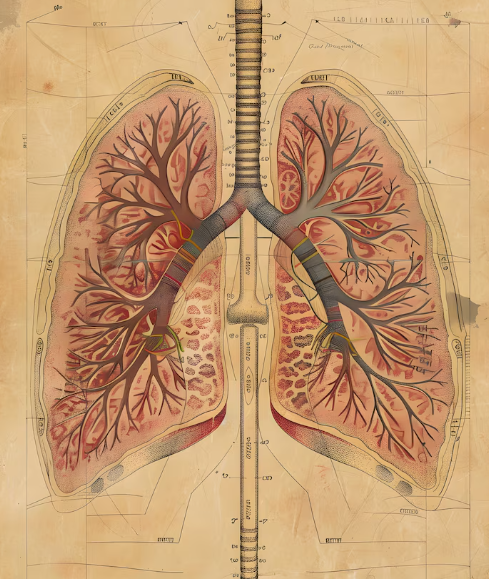

Lungs(肺)

肺亦在心血管健康中发挥着重要作用,主气,并协助心推动血液运行。

肺功能健全,有助于全身气机的分布,确保心脏拥有充足的动力来履行其循环职能。

若肺气不足,则易出现气短、脉象虚弱,进而导致心脏功能减弱,影响血液循环。